|

|

| >> home >>Guatemala>>Maria Matias |

|

|

マヤの女に生まれて

PDF ファイルはこちら→

|

マヤの女に生まれて

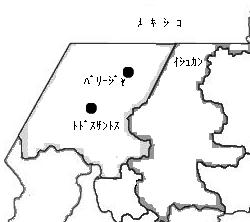

マリア・マティアスは1964年にグァテマラの高地の村、ウエウエテナンゴ県のトドス・サントスに生まれました。マリアが生まれてすぐに、家族はメキシコ国境に近い、キチェ県のイシュカンという低地の森林地帯に移住します。しかしその土地での生活も、グァテマラの内戦に脅かされ、彼女はメキシコへ逃れざるえませんでした。メキシコの難民キャンプを転々とした後、彼女は再びイシュカンでの生活をはじめます。

初めて織物を覚えて

母が私に織物を教えてくれたのは、私が8歳になった頃でした。でも、それは本当に織るというのではなく、母の仕事を手伝うだけでした。母は織っている合間に、私にあれこれ手伝いをさせたのです。最初は木の輪っかを使って、糸を玉に巻いていく仕事でした。それが子どもには一番簡単な仕事だったのです。その次の仕事は、先端に玉がついた40センチほどの棒を使って、糸を紡ぐ仕事でした。より細い糸を作れば、織物はよりしっかりして強くなるのです。こうして私は少しずつ織物の仕事を覚えていきました。

もう少し大きくなると、母は「もう10歳になったのだから織ってみなさい。もうできるでしょう」と私に言いました。小さすぎる娘では力が足りなくて、織ることはできません。織るときには、座って、織物をしっかりと張っていなくてはなりません。それには力がいるのです。

こうして、10歳の時にはじめて自分のウィピルを織ることとなりました。織りはじめるには、まず糸を玉にしなくてはなりません。それからその糸を何本もの棒が出ている大きな木枠に糸を揃えていきます。それから小さな模様を入れながら織りはじめました。でも本当に大変でした。初めてだったので、何度も糸を切ってしまいました。なかなか進まない上に、たくさんの糸を指に引っかけてしまい、それで糸が少しずつ弱くなって、切れてしまうのです。

でも初めてのウィピルを織って、それを着ることができて、とても気に入りました。私自身とても誇り高く感じたものです。それからずっと私の手は織り方を覚えています。

そのあと、私の兄弟たちの服も織りました。マヤの女は兄弟や、父、時には母の服も織らなくてはなりません。私には3人の兄弟がいて、女の子はひとりだけだったので、母だけではすべての服を織ることはできませんでした。男性の服に使う模様の入っていない無地の織物も学びました。私は最初のウィピルのあと、兄弟たちのズボンとシャツのための布を織りました。それは当時の私にはとっても大変な仕事でしたが、少しずつ働きはじめたのです。

でも女の仕事は織物だけではありません。毎朝3時とか4時とかに起きて仕事をしなくてはなりません。私の母は豚の飼育もしていました。私たちが住んでいたイシュカンは、当時は森ばかりで、道もないような所でした。でもそこまで何週間もかけて豚の買い付けにやってくる商人がいたのです。バリージャに出るところまで、歩かせて運んでいったのです。

高地の生活そしてコスタでの生活

父はトドスサントス生まれです。父は私が12歳の時、村がどんな様子かを見せるために、生まれた村に連れて行ってくれました。村で親せきや、彼らが仕事をしていた場所、どんな仕事をしていたかを見せてくれました。

父はとても貧しかったのです。土地も2反ほどしかなく、あとは小さな家があるだけでした。小さな畑でジャガイモを作って売る以外は、土地を借りたり、一年の大半を低地の農園での出稼ぎ仕事に行ったりしていたと言います。太平洋岸の低地のマサテナンゴやレタウレウ、エクスイントラなどの綿花やコーヒーの農園に行ったといいます。

女は織物をしたり、掃除をしたり、トルティージャを作ったり。昔はモリーノというエンジンで動く粉ひき機もなかったので、トウモロコシはすべて石で挽かなくてはなりませんでした。また家畜の世話もしました。

父と母が結婚したときは、二人で農園仕事にいって、コーヒーを収穫したり、サトウキビを刈ったり、綿花を摘んだりしたといいます。でも、子どもが産まれ、母は以前のようには働けなくなりました。

トルティージャをつくるマリア

母は農園労働の思い出をこう語っていました。

「農園では大きな長屋に住んで、みんな一緒に寝ていたのですよ。そしてバナナの葉で身体を覆って寝ていたのです。トイレもなく、みんな綿花畑の中で用を済ましていました。その同じ場所でまた仕事をしたのです。きれいな水場もなく、地面に掘られ、セメントで固められた水場で、洗濯をし、水浴びをし、その水を飲んでいたのです。また病気をしても、農園では対応してもらえませんでした」

「綿花が終わると、コーヒーの農園に、コーヒーが終わると、綿花農園に戻り、実をつけなくなった綿花の摘枝の作業をしました。その時はすごい暑さでした。コーヒー農園でも収穫の後には、除草などの仕事もありました。」

「コーヒー農園にもトイレはなく、カポラル(農園の労働者の監督役)が見張っていて、糞の上に落ちた実も手を突っ込んで、拾わなくてはなりませんでした。農民は、2時に起きて、6時にぴったりに仕事が始められるようにしなくてはなりません。そして夕方5時、5時半に仕事が終わり、それから長屋まで、歩いて戻ると、夜の7時とか8時になってしまいした。4、5時間休んでまた仕事という生活だったのです。

そのころ、トドスサントスにいた神父が、働く土地が欲しいならイシュカンに行けばいい、といってくれたのです。教会の手伝いをしていた父をイシュカンのエドワルド神父に紹介してくれて、父はイシュカンに行くことを決めました。イシュカンにはその当時、ほとんど人が住んでいなかったので、そこにどれだけの土地が手に入るかを聞いて、父は喜んだようです。「もう土地を借りなくてすむし、薪を買わなくてもすむ、ミルパをつくる土地がある」。父はお金がなくても、食べていける生活を、働く土地を得ることを選んだのです。

父や母が私たちのことを考えてくれて、イシュカンに降りる決断をしたおかげで、私は大農園での生活をしなくてすみました。大農園では農民はいまだにロバのように使われているのです。イシュカンでは学校に行けないとか、学校もないとか、別の苦労もありましたが、イシュカンに住んで空腹になったことはありません。トウモロコシも豆も野菜もありました。ちいさな泉もありましたし、洗い場は大きな流れに別につくってありました。

イシュカンへの入植の様子

1964年からイシュカンへの入植が進みましたが、はじめの頃は道もなく、山の中の細い道を歩かざるを得ませんでした。野草などを食べながら、村から歩いたのです。塩はバリージャから持ってこなければなりませんでした。その道は2日もかかる道で、女には行き来することはできませんでした。河に橋もなく、木を渡したり、河を歩いて越えなくてはならなかったのです。

私は、砂糖も、市場で売っているようなリンゴなどの果物も知りませんでした。私たちは、父が苦労して持ってきた塩だけしかないような食事をしていたのです。またお金がなかったので、靴を買うことはできませんでした。非常に大変な生活を送ったのです。

ですが、神父さんの協力もあり、地域は徐々に発展しはじめました。地域の協同組合によるお店もできました。軽飛行機で薬や山刀、ヤスリやロープなどを買いつけてくることもできるようにもなりました。それまでは買いに出ることもできなかったのですから。また牛や馬も分配してくれました。

家畜が生まれ、トウモロコシや豆を播き、コーヒーを植えはじめました。馬を使って、生産物をバリージャまで二日がかりで出荷することもできるようになりました。

初めの頃は、学校も保健所もなく、とにかく大変な生活でしたが、徐々に学校などもでき、生活は変わってきました。ですが、教育省から送られてくる先生は、イシュカンで長い間生活することはできませんでした。また保健所のサービスもとても限られていました。 それでも生産物があり、コーヒーやカルダモンや、家畜などを得ることができるようになったのです。もちろん頭に載せて生産物を出すといった状況は続いたわけですが・・・

母はこんな風に語っています。「ここは人もいない、森ばかりの土地で、虫の多いことったらなかった。でもここに土地を得て、ミルパを作り、マメを作ったのです。バナナでもオレンジでもコーヒーでもなんでもなる土地でした。虫には閉口しましたけど、食べる物がたくさん手に入るようになって、虫も気にならなくなり、寂しいとも思わなくなりました。」

現在のイシュカンの様子

行かせてもらえなかった学校

母も父も兄弟たちを学校に送るために、ずいぶん苦労をしました。家畜を売っては、学校にやるお金を工面していたのです。でも私は、家畜にえさをやったり、水辺に連れていったり、そんな世話に追われていました。

教会の援助も受け、私の三人の兄弟は勉強したのに、私は学校へは行けなかったのです。父は私の生活を変えようとしてくれました。イシュカンに先生が来たときに、私を学校にやるように、と母に言ってくれたのです。でも、母は家にひとり残されるのが嫌で、私を手放なそうとはしませんでした。

当時、父は協同組合の仕事でほとんど家にいませんでした。父は神父たちとともに協同組合のために多くを捧げました。それで家にはいつも母が残されていたのです。母は「息子たちはいいでしょう、でも娘はだめです」と言いました。女に勉強することは必要ではないと思っていたのです。母は、私が勉強できるように、兄弟のひとりに家に残るようにとは言いませんでした。ただ私には行くな、と言ったのです。

私にも事情はわかっていましたし、そもそもそういう時代だったのです。私もそういうものだと納得していました。私はまだ小さく、田舎の生活にこもっていて、他の世界のことなんて知りませんでした。村は木が生い茂った中に埋もれるばかりで、道だって、けもの道みたいなものしかありませんでした。町がどういうものなのか、自分の住む地域がどうなっているのかすら考えが及ばないぐらいで、私は勉強できないことを疑問にも思いませんでした。そういうものだと納得していたのです。それから時間が経って、いろいろなことに気づきはじめましたが、その当時は何も考えませんでした。

料理をしたり、家畜の世話をしたり、兄弟の世話をしたり、服を洗いに行ったり、する事は山ほどありました。そんな中で、時間を見つけると、織物をやったものです。掃除や食事の支度、食器洗い、洗濯、そして織物も、女たちがする仕事はほとんど省みられることがありません。織物も「仕事」としては見てもらえません。誰も、仕事なんだから織物をさせておくように、なんて言う人はいません。他の家事と同じように価値なんて認めてはもらえないのです。

初めてウィピルを織った時はとても誇りに思いました。何かを学んだということにです。でもそれは女にとっては義務みたいなものなのです。それができない間は、すっきりとした気持ちにはなれません。当時はそういう風に考えていたのです。女である以上、織物ができなければ結婚することもできません。結婚したとしても、男は女を捨ててしまうでしょう。いつも男が中心なのですから。仕事ができなかったばかりに捨てられてしまったことに女は後悔を覚えますが、それはとっても悲しいことです。

結婚しなかったとしても、仕事を知らないばかりに、取り残された気分になるのも、やはりとても残念なものです。ですから女たちはせっせと仕事を覚えるために努力するのです。時間が過ぎ、私はこうした女たちの状況に心を痛めるようになりました。

結婚

もう少し大きくなり、いろんなことも学んだ後のことです。16歳になって、子どもたちの父親と恋愛しました。マヤランの教会で結婚したのです。もう家事もできたし、織物もできたので、もう何も問題はないし、心配することもないと思いました。当時はそんな風に考えたのです。

結婚して、夫と私、そして息子のエドガルの服を織りはじめました。エドガルはその服を気に入ってくれました。今はもう時間もないから作れないし、違うものを着ているのですが、エドガルが小さかったときは、ズボンも作ったし、シャツも作ってあげたんです。家族の織物をすべて作るのが義務みたいなものだったのですけれど。

最初の子どもが生まれたのは、まだとても若くて、17歳になったばかりでした。今考えれば、多分結婚すべき歳ではなかったのでしょう。でも結婚し、子どもを持つこととなりました。息子がいてくれてよかったと思います。夫を失ったあとの一人の生活の時もずっと息子がそばにいてくれました。彼は、そんな状況も、私自身も理解してくれています。今、エドガルと話すことがとても多いのです。これが私の運命だったのかどうか知りませんが、夫とは6年間連れ添っただけで死に別れ、ひとり残されました。

父の死そして弾圧のはじまり

1978頃からイシュカンでは軍による脅迫や誘拐がはじまりました。人々は恐怖とおびえに縛り付けられ、もう仕事をする自由もありませんでした。80年にはクアルト・プエブロで虐殺があり、100人以上が虐殺されました。またレイナ地域でも虐殺が起きたのです。家が焼かれ、子どもも女性も殺され、誰も彼も見境いなく殺される時期が来たのです。

父が殺されたのは、村が焼かれる一年ほど前でした。その当時、既にこの地域にはゲリラも軍もいて、どちらに殺されたのか、正確にはわかりません。ただ父はどちらの側にもつきたくないと思っていたようです。

父は協同組合の流通などにも関わっていたので、軍とも関係を持たざる得ない立場にいました。軍は輸送機の提供などをしてくれていましたし、人々は生産物を出荷するためには、そうした支援も必要としていたのです。でも軍は本当に人々を助けたかったというのではなく、地域に入り込み、ゲリラとの関係が深まるのを妨げたかったのです。しかし地域のリーダーであった父は、良かろうと悪かろうと軍と関係を持たざる得なかったのです。これが父の抱えている問題でした。

ある時、父はもう殺されることがわかっていて、私たちに話をしました、「もし私が家族を置いて逃げたら、軍は、私がゲリラの元にいったと考えて、みんなを殺すだろう。でもこのまま逃げずにいても、ゲリラは私が軍とつながっているというだろう。軍とゲリラとの間に挟まれて、私にはどんな道も残されていない。私は一人で死ぬ方を選ぶから、みんな生き残ってくれ。」

でも、今考えると父は間違えていたのです。父は私たちが少なくともこの土地で生きていけると考えたのでしょう。父が17年間かけて築いてきた財産、コーヒーやカルダモモや家畜、そうしたもののお陰で、生活はずいぶんと良くなっていましたから。でも、すべて軍によって焼かれてしまったのです。父は進んで命を捧げたのですが、いつ殺しに来るかみすみす待っていたのは、むなしいこととなってしまいました。

誰が来たのかわかりません。父を殺しに家にやってきたのです。夜のことです。彼らは父を呼び出しました。父は覚悟を決めていたように思います。「殺すなら殺せばいい。でも私は誰も傷つけていない。私が誰かを告発しているというが、そんなことはしていない。」とも言っていました。彼らはただ父を呼び出しました。父がドアから外に出て、少し行った所で、心臓を打ち抜き、そして額にもう一発撃ち込みました。父は倒れました。

夜のことです。銃声を聞いても私たちは外に出ることもできません。家は取り囲まれ、私たちも殺されるのだろう、とその時を待っていたのです。でも、父だけを殺すと、去っていきました。殺された父の姿をしっかりと見ました。でも、どこに訴えることも、話すこともできませんでした。私たち自身が死の淵にいたのですから。

もうあちこちで軍による虐殺も進んでいました。大きな荷物を背負った人たちが、あちこちから逃げ場を求めて、通りすぎていきました。「軍がやってきて、人々を殺し、家々を焼き払い、家畜を殺している」、こう言い残して。

そして私たちのところへもやってきました。1981年6月5日のことです。遠くでは、家々が焼かれる大きな煙が立ち上っていました。とても大きな煙でした。荷物をまとめて逃げた人もいます。近くの山の中に身を潜めた人たちもいました。その時、私は母と夫とともに家にいて、私たちは家からそれほど遠くないところに身を隠すことにしました。

3日たって、軍は立ち去りました。母が「本当に家が焼かれてしまったのか見に行かないのかい」というので、母と夫とともに行ってみました。そして、そこで見たのは焼き尽くされた家だけでした。炭だけが残されていたのです。

夫は必死に働いて、ずいぶんと蓄えていました。その当時とても貴重だった冷蔵庫も持っていました。当時電気はなかったのでガスを利用した冷蔵庫です。冷蔵庫は持ち去られることもなく、残されていました、黒こげになって。

もうこれ以上、ここに残ることはできないと思いました。焼かれてしまう前は、どうしても家を捨てることができませんでした。だけど、もうどうしようもありません。難民となる道を選び、そこを離れました。多くのものを運ぶことはできず、1,2枚の服を持つだけでした。もちろんすべてのものを運びたかったのです。でもどうしてその重みに耐えられたでしょう。その時、織物に使う道具一式も残さざる得ませんでした。

山の中で

私たちが山に逃れる中で、多くの人がゲリラに同意し、支援しました。他に道はなかったのです。至る所に軍隊がいました。ゲリラを支援するしかなかったのです。「戦争」が始まったときにはゲリラについて何も知らなかった多くの人が、山に残りました。私たちも、山に逃げた82年からゲリラを支援していたことになるのでしょう。武装してというのではありませんが。

イシュカンの山の中には多くの人が逃げ込んでいました。しかしこの山にも、何千という人が隠れ住むだけのゆとりはありませんでした。そこでゲリラは大半の人を難民として外に出す決断をしました。それで、武装勢力の維持に必要な人を残し、大半の人が難民キャンプに向かいました。難民キャンプにたどり着いたのは82年のことでした。

これがイシュカンの歴史です。それから11年から12年の間、イシュカンは放置されていたのです。64年に入った最初の入植者たちは、土地を離れざる得ませんでした。私の母は64年に小さな私を連れてトドスサントスから降りてきたのです。私は6ヶ月でイシュカンに降りてきて、そこで育ち、そして16才の時にイシュカンを離れなくてはなりませんでした。私だけではなく、皆が、多くの女たちが被ってきた辛さを考えると、・・・私たちだけではなく、多くの家族が村を離れざるを得なかったのです。それも一緒に逃げるのではなく、父や母と離ればなれになり、夫や子どもを残して・・・

イシュカンは発展し、未来を与えてくれるはずだったのに、父のそのための闘いが、イシュカンを変えるための闘いが、結局得ることもできず・・・もちろん今から、私たちが未来をつくっていかなくてはならないと思います。そんな気持ちをなくしてはいけないと思っています。

メキシコの難民キャンプで

私たちはまず、プエルトリコという難民キャンプにたどり着きました。そこでの生活は厳しいものでした。十分な食糧もありませんでした。そこでこのキャンプから国境から離れたカンペチェの難民キャンプへ移動させられることとなりました。

でも、多くの人は「戦争」はすぐ終わると考えていましたから、カンペチェまで行きたいとは思わなかったのです。それで、私たちはラカンドンの河を越えて、対岸に渡り、ラカンドンの山の中に隠れたのです。メキシコの海兵隊がやってきて、強制的にカンペチェへ移住させようとしたので、山に逃れるしかなかったのです。そこでの生活は辛かったものの、同時に満足いくものでもありました。私たちは自分たちの国から離れたくない、という気持ちで決意して行動していたのです。山ではナンセに似た果物や、山に生えるパパイヤのような植物の根などを食べました。トウモロコシや小屋は海兵隊に焼き払らわれてしまいました。こうした抑圧を受けながら、8ヶ月にわたって頑張ったのですが、そのあとカンペチェへ行くことととなりました。

85年の11月、10ヶ月になったばかりの娘を抱いて、私たちはカンペチェの難民キャンプに移りました。息子はもう三歳半になっていました。でも、私たちが送り込まれたのは難民キャンプと言えるようなところではなく、とても大きなガレージみたいなところでした。そこに何百人と押し込まれたのです。共同の炊事施設が作られていましたが、料理という仕事も、共同でやるとなったら全然違います。トルティージャもマメもコーヒーも全部焦げて出てきました。とにかくどの仕事も女には大変なことばかりでした。

病気も広がりました。多くの子どもたちが熱や嘔吐そして下痢で死んでいったのです。ひどい下痢をして、半日も経つと死んでしまうのです。でも薬すらなく、その上にそこは寒い土地で、風も強く・・・私は子どもに水浴びをさせるのに、水を汲みおいて、日にさらしていたのですが、寒い気候のせいか、少しぬるくなる程度でした。仕方がないので、その水で子どもたちに水浴びをさせていたのです。後悔もしますが、仕方なかったのです。そうせざる得なかったのです。結局、冷たい風のせいで、娘は気管支炎になってしまいました。カンペチェのキャンプについて2日目で悪い咳をし始めました。わずかばかりのビックスドロップとお茶をあげるぐらいのことしかできませんでした。それから15分か20分かして、さらに具合が悪くなり、カンペチェの病院に連れていったものの、娘は死んでしまいました。死んでしまったんです。85年の11月のことです。

夫の死

86年の6月には私の夫、エドガルの父も失ってしまいました。娘の死から7ヶ月後のことでした。彼は以前から少し調子が悪かったのです。難民キャンプにたどりついたときから具合を悪くしていました。雨に打たれ、何度となく河を渡ったせいでしょう。私たちが河に道を阻まれると、私は一度渡るだけでしたが、彼は3往復も4往復もしたのです。子どもたちや荷物を運ぶために、また他の仲間たちを助けるために。彼はたくさんの危険を冒してきたのです。

彼はすべてを背負い、その上に、私たちを守るためにできる限りのことをしてくれました。夜に休む時も、寒さを避けるためにたくさんの葉を集めてくれました。娘の寝るところに葉を敷き詰めると、「君もだ」と言うのです。私は、「ここに座っていたって大丈夫、立ちっぱなしだって。子どもやあなたのことがもっと気になるから」。そういっても、彼は自分のことより、私たちを守るばかりだったのです。「僕はこのままでいい」って彼がいつも言っていたことを思い出します。彼は私たちを守ることに喜びを感じていたのでしょう。でも、彼の苦労を考えると、心が痛みます。結局それが彼を病気に、そして死に追いやってしまったのです。こうした難民生活のすべてが、私の夫を蝕んだのです。

メキシコ難民救援委員会の医師が彼をカンペチェの医者へ送りました。多分、その時には悪化しつつあったのでしょう。医者は何本かの注射をしたのですが、彼はそれでよけいに気持ちが悪くなり、肺が痛くなったのです。翌日そこを出ました。彼自身悪くなっていることを感じたのでしょう。キャンプに水を運んでいたトラックに載せてもらうように頼むと、運転手は彼を水タンクを積んだ荷台に載せました。具合が悪くなっていた彼は、さらに気持ちが悪くなり、車から転げ落ちてしまいました。そして彼は死んでしまったのです。

当時、私は妊娠3ヶ月でした。夫は私がこれ以上子どもを持つことを好ましく思わず、子どもができないように努めていました。私の身体の心配に加え、難民生活でお金もありませんでした。でも娘が死んでしまった後、避妊をするのをやめていました。ひどいことに私はもう一人の娘と残されることとなったのです。彼が死んだとき、もう妊娠していたのです。考えてもいませんでした。私は妊娠中をひとりで過ごし、娘が生まれたときは、もう彼はいなかったのです。

私の夫の死後、チアパスにいた母が私のところへ来ました。母は子宮に問題を抱えていました。以前から問題があったのですが、難民になって、荷物を運んでいるうちに、子宮が下がってしまったのです。そこから感染し、私の所にたどり着いたときはとてもひどい状態でした。私の方は、産後やっと快復したばかりでした。カトリック教会に助けを求めると、母をメリダの総合病院に入れてくれました。そこで手術をしたのです。子どもたちを連れて、看病のためにメリダへ行きました。エドガルはそのせいで勉強をやめなければなりませんせした。既に小学校に入っていたのですが、預かってもらえる親戚もいないので、やめざるを得なかったのです。メリダには貧しい人々を助けてくれる修道会があり、そこが子どもたちの面倒を見てくれたお陰で、私は母の看病をすることができました。検査、手術そして療養と一年近くメリダにいました。

キャンプに戻ると、私の所持品はみんな盗まれていました。おかれていた状況のせいもあり、みんなで私のものを分けてしまったのです。母は手術のせいなのか、尿が漏れるようになり、再び病院に戻りました。また手術をして、回復に8ヶ月もかかりました。エドガルはまた勉強をあきらめなくてはなりませんでした。今、彼は16歳で、もうすぐ中学校を終えますが、こうしたことがなければもう少し早く終わったのですが

母が最後の手術を終えた頃には、私は「洋服」を使っていました。グァテマラを出るときに持ってきた私の服は、そのころもう尽きてしまい修道女がくれたのです。

イシュカンの家の裏庭でコーヒーを摘む母

私のウィピル、私の心

難民になって織ることもできず、グァテマラを出るときに持ってきた私の服も、尽きてしまい、修道女のくれた「洋服」、スカートとブラウスを使いました。でも私はすっきりとした気分にはなれず、いつも私の服のことを考えていました。

それでも教会を通じて少しずつカンペチェにも糸が届くようになり、私たちも分けてもらいました。私もその糸を使ってウィピルを織り始めました。やっと私の仕事を取り戻したのです。以前使ってような木の棒を準備すると、あらためて織りはじめました。最初の織物が仕上がると、スカートやブラウスを使うよりも、ウィピルを着る方が気持ちよく思えました。別に「洋服」を悪く言いたいのではないのです。でも子どもの時から、父や母がそれを着ているのを見てきた、そんな私の文化を失ってしまうことに痛みを覚えたのです。難民生活の間、名前や名字を変えようと考えたこともありません。いつも私は、「私はこういう者だ」、と思い続けてきたのです。こうして少しずつ織りはじめたのです。

ある時期、お金の全くない時があり、私は母や子どもたちを置いて働きにでました。娘はまだ2歳でした。みんなを残し、カンクンへ働きに行ったのです。必要のためとは言え、心が痛みました。出かける時には、ただ仕事を探すことばかり考えていたのですが、町に着くと、とても寂しく思えてきて、泣きたい気持ちでした。

金持ちの家のお手伝いさんとして働き始めました。考えてもいなかった仕事です。とてもつらかったのですが、やらざるを得ませんでした。でも、同時に恨みがましく思うこともやめました。好きだからではなく、必要に迫られたからなのです。子どもたちに少しでもいい生活をさせるために、食べさせるために、他に道はなかったのです。好きではないけれども、やらざる得ないのだ、と自分自身を納得させたのです。

働きはじめ、少しずつ皆の信頼を得ていきました。多分私の彼らへの敬意とか、仕事への責任感のためでしょう。彼らも、私自身が考えてもいなかったこの仕事を助けてくれました。そのころ、私は「洋服」を使わざるえませんでした。私はグァテマラ人だとは言うことはできなかったのです。それでは仕事をさせてもらえません。でも、私は自分の名前を使い続けました。ただ、私はチアパスの出身だと言っておいたのです。というのもチアパスの人々は私たちの仲間で私たちにとてもよく似ているのです。私の出身地に疑いを持たないように、いつもそう言いつづけ、神様のお陰か、ばれることはありませんでした。

カンクンから、難民キャンプに戻る時、私は「洋服」を着て、明け方の3時ぐらいに出発しました。でも、キャンプに着くと、私の服、ウィピルに着替えました。私が「洋服」を着ている姿を見たことがない人は大勢いると思います。特にキャンプでは「洋服」を着ているのが嫌で、いい気持ちがしませんでした。私は皆に、私が何者か、知っておいてもらいたかったのです。私がどういう者なのか、いつも黙って守り続けているのです。難民になっても、私はインディヘナだし、グァテマラ人だし、私がそうであるような私の文化、私の民族の者なのです。

さて、そのころから私の生活も少しずつ変わりはじめました。少し集中して織ることもできるようになりました。お金も少し手元に残り、糸を買ったり、コルテ(巻きスカート)を買うこともできました。88、89年になると、グァテマラとメヒコの間を旅する人も増え、グァテマラから糸やコルテが届くようになっていたのです。

グァテマラや自分の村がどうなっているのか、多くの人が知りたがりました。農村出身の人が多かったのですが、親せきの消息を全く知らない人が数多くいました。私はトドスサントスの出身ですが、私が生きているのか、死んでいるのか、消息を知らない親戚が村にはいましたし、私の方も村の親戚について何も知りませんでした。皆、両親や子どもたちのことを心配していたのです。

それで、人々は村に戻る方法を探し始めました。領事館や移民局、メキシコ難民救援委員会などを通じていくつかの訪問許可も出されました。自分たちの村を訪問した人たちは、その機会を利用して、糸やコルテを運んできたのです。多分、合法ではなかったのかもしれませんが、必要だったのです。

また時間が経って、メキシコのサンクリストーバル・デ・ラスカサスにもラメ糸やセダリーナなどいろいろな糸があることを知りました。私たちはキャンプの外のことを、メキシコの動きを知らないままで過ごしていたのです。糸を手に入れることができる所があることも知りませんでした。

でもメキシコで長い時間を過ごす中で、多くの人が、移民局の許可を得て、また無許可で、職を探すために外に出はじめました。最初はばらばらと出ていったのですが、あとからはメキシコの友人たちが職探しを手伝ってくれました。彼らは「仕事が欲しければ連れて行くぞ」といって、キャンプから多くのグァテマラ人を引き抜いていきました。彼らとともにいろいろな州へ行き、あそこには何があり、こちらには何があるか、見聞を広げたのです。メキシコのいろいろな動き、文化や民族に関して学び始めたのです。

メキシコは、スペイン語、ラディーノ、そしてマリアッチだけの国と思っていたのです。でもそうではありませんでした。メキシコにも私たちと同じインディヘナが住んでいて、私たちの文化とは少し異なるにしても、独自の文化をもち、それを保ち続けていることを知りました。こうして少しずつ見聞を広げながら、仲間たちの問題の解決も模索しはじめたのです。

難民キャンプにはトドスサントスだけではなく、イシュタウアカンやコロテナンゴ、サンフアン・アティタン、あるいはキチェ、カクチケルなど様々な村の出身の人たちがいて、それぞれにウィピルを作り、糸を必要としていました。そうした女たちが糸を得ることができたのです。それ以来、私は織り続けています。

女性たちの運動

私の状況も変わり始めました。1989年から、野菜の生産グループとか、パン焼きや小さな商店のグループとか、また寡婦のグループとかができはじめました。みんなのために小さなプロジェクトを実現させたり、また多くの女たちを組織することにも力を注ぎました。難民女性の組織である「マママキン」が結成される前から、女たちと働いていました。多くの女たち、特に連れ合いを失った女たちのグループを代表して働いていたのです。

私たち難民はいくつかの州に分散していましたが、その中ではほとんど交流はなく、それぞれに民芸品の生産とか、野菜、豚、鶏の飼育などのプロジェクトを行っていました。そうした中で、プロジェクトのことで皆で集まる機会がありました。そこで、女性たちの集まりを開き、それぞれの州の難民女性の抱える問題、経験を共有しました。私たちは何をすべきなのか、また男性とも話をして、帰還交渉に女性の声を取りあげるようにといった話をしたのです。こうして「マママキン」が生まれました。

当時は難民帰還のプロセスがどうなるかはわからなかったのですが皆が一緒になって、帰還するために組織したのです。私たちの目的は、帰還を実現すること、そして女性の権利のために闘うことでした。

帰還 女性の権利について

メキシコにいたときは女性の権利は考慮されていました。例えば、メキシコ難民救援委員会や国連難民高等弁務官事務所では女性に対しても融資をしてくれるなど、男女の差はありませんでした。でも、ここグァテマラでは女性はわずかな土地にしろ、融資にしろ、権利が閉ざされているのです。女性は土地を得るための手続きを進めることすらできません。女性は商売をやりたいと思っても、土地を手に入れたい思っても支払い能力がないとみなされるのです。

私たちは12年間メキシコにいて、マママキンという女性たちの組織を作りました。そしてグァテマラに戻ってきて、グァテマラでも仕事もしていきたいと考えたのです。私たちは難民となったけれども、グァテマラでの差別や搾取は続き、今でも存在しているのです。他の仲間たちも一緒に女性の権利について知ってもらいたいと考えています。私たちはメキシコで女性の権利や、参加等について学んできました。私たち女性も、発言と投票の権利を持っているこ、意志決定に参加していくことができることを学んできました。でもグァテマラでは以前から、私たちの権利は尊重されてきませんでした。女性たちは大統領や首長をどのように選ぶかという点からもほとんど疎外されていたのです。

権力側だけではなく、同じコミュニティーの中でも、女性の権利は尊重されていません。メキシコから活動してくるなかで、男性たちも少しは学んできて、完全にというわけではありませんが女性にも参加のスペースを与えてきました。でもコミュニティーでは父親や夫と問題が起きるケースがあります。嫉妬するのです。女が家の外へ出たり、夫のそばから離れるべきではないというのです。女が外へ出ると他の男を探していると考えるのです。こうした世代が、ずっと前から続いているわけで、それがあっという間に消えてしまうということはないでしょう。

帰還してきて若者たちは

若者たちはメキシコで育ったので、確かに問題を抱えています。適応できない者もいます。グァテマラでは全てが異なっているのです。辛い生活です。私たちが今、住んでいるところには、道もなければ、電気も、通信手段もありません。彼らはその上に山刀で野良仕事をしなければならないのです。それでメキシコに戻った若者たちもいます。親たちは嘆きますけど、もう彼らはグァテマラの生活になじむことができないのです。メキシコにいたときは野良仕事ではなく、レンガ職人や大工だったり、商店などで働いていたのです。

ですが、グァテマラに帰ってくると、山刀と鍬で、トウモロコシとフリホール豆を作ることになるのです。それしかないのですから。でも、若者たちはそんな仕事をしたくはないのです。若者たちは、「私たちの村」を知らないままに、向こうで他の生活を知ってしまったのです。私たちの言葉をしゃべることもできません。私たちが教えなかったというよりも、いろんな地域の子どもたちが一緒に遊んだりしているなかで、結局 自分たちの民族性を失ってしまったのです。

グァテマラではトルティージャを手で作らなくてはなりませんが、若い娘たちは、トルティージャを作る習慣を失ってしまいました。私たちのように少し上の世代でもトルティージャを作る習慣を失ってしまったのですから、若い娘ではなおさらです。メキシコではトルティージャ屋のトルティージャを買えばいいのです。またメキシコにいると、トウモロコシの挽き石を見つけることもできませんので、グァテマラのようにトルティージャを手で作ることもできず、結局、円形の押し板(プレンサ)で作らざるを得ないのです。

ですから娘たちはグァテマラのトルティージャ屋で働くこともできません。その上グァテマラのトルティージャ屋では一日に14時間も仕事をしなくてはなりません。メキシコでは8時間の労働(7時から5時まで)ですが、ここでは6時から夜の9時、10時まで仕事をしなくてはならないのです。グァテマラにはこうした問題があります。法律上ではこんなに多くの時間仕事をすることは許されていないはずなのに。娘たちにとって、メキシコでは、男女の賃金は平等でしたし、女性にも仕事がありました。レストランや、会社や商店などで、女性にも仕事があり、その中で学ぶこともできました。それでメキシコに戻った娘たちもずいぶんいます。

若者たち、そして自分の子どもたちへ

私の子どもたちの世代では多くのことが変わってしまいました。難民生活は若者たちに大きな影響を残したのです。多くの若者たちが、親たちの文化を知らないままに帰還したのです。生活や仕事のために、カンクンやメリダといったメキシコの他の土地へ行った若者たちがたくさんいますが、そこでの生活が、若者たちをその土地の文化に、物質的にも精神的にも慣れ親しませることとなったのです。自分たちの服を身につけていると、馬鹿にする仲間たちがいます。それで仲良くし続けるために、もう着るのをやめてしまうのです。でも、これは差別なのです。

私が考え続けてきたのは、義務というのではなく、文化を守り、それを伝えていくことはできないだろうかということです。ひとりひとりの心に蒔かれた種を保ち続け、自分たちの服を身につけることや自分たちの言葉を話すことが、悪いことでも、犯罪でもないことを理解し、恥じ入るのではなく、少しでも誇りを持てないだろうかと。

私の息子には、なぜ自分がそういう者なのかを、不思議に思わないで欲しいと思っています。彼にはマヤの人間として、独自の文化を持つマヤ民族としてのアイデンティティーを解ってもらいたい。それを理解し、自分がそうであると示してもらいたいのです。もし息子が私の言葉を話したくないというのなら、それは誰を馬鹿にしていることになるのでしょう。それでは、同じ家族の中でさげすみあっていることになってしまいます。子どもたちにはよりよい教育を受けてもらいたいと思います。でも村のことを、私たちの祖先のことを忘れて欲しくありません。心の中に歴史を刻んで欲しいのです。

娘はどうにか織りはじめました。はじめての織物を仕上げたのです。最近、娘の所へ行ったとき、もし手伝ってくれるのなら、もっと織りたいと言っていました。でも難しいのです。現実には多くの時間を娘の近くで過ごして、教えてあげる時間がないのです。最初の織物の時、私はほんの少し娘に教え、隣人も教えてくれました。でもあまりうまい出来ではありません。ひとりで発明できるわけでもなく、最初の織りをするのはとても大変な作業だったのです。学校へ行き、他の家事もしながら、少しずつ織って、3ヶ月かかったのです。彼女は誰かが手伝ってくれないかと思っているのです。

少なくとも娘には、義務としてではなく、織物をしてもらいたいと思っています。結婚に向けての義務だとは思って欲しくはありません。織りを通じて、彼女には自分が何者であるか、そしてあったのか、なぜ私たちは私たちなのか、を理解してもらえればと思います。それは私が育った時とは違うありかたです。

女性たちは、ほとんどが自分たちの服を使い続けています。そして今、娘たちにも使い続けるように教えています。それはもう結婚するための義務というのではありません。考え方は少しずつ変わりつつあります。でも私たちの子どもたちが常に私たちの文化と共にあり続けることもいいことなのです。別に私たちの服を着ることは犯罪ではないのです。でも残念なことにほとんどの男性は、それを失ってしまいました。男性と女性では違っているのです。今、多くの男性は「もし君が使いたいならそれはいい。糸やコルテを買えばいい。何も問題はない、でも僕は使わない」と言います。この変化は、時代が変わったのもありますが、父親の教育のせいでもあるのです。だとしたら、どのように息子たちに教えていきましょう。

生まれ故郷トドスサントス

私はトドスサントスの人間です。イシュカンの人間ですが、トドスサントスの人間なのです。私はあの村で生まれたのです。あそこで私のへその緒は出たのです。私がなにものであるかを否定することはできません。イシュカンで育ちましたが。それは父が必要としていた土地を得るためにそうしたまでなのです。でも、どこに行こうと問題ではありません。私は私の村のことを忘れはしません、あそこから出てきたことを私は知っているからです。いくら義理の父を持つことができたとしても、私の父は私の父なのです。あそこで生まれたのです。そこから出てきたのです。ですから義理の父と住んでいるとしても、私には、父は誰なのか、誰から生まれたのかなどと言うことはできません。それはとても否定的な考えです。私が誰なのか、どこ出身なのか、直視しなければなりません。

私は文化を失っていません。今は村に住んではいませんし、宗教や慣習がどうなっているのか知ることもできませんでした。でも、それらを知る父や母は歴史やいろいろなことを語ってくれました。

でも少なくとも何回か私の村で行事に参加し、気に入りました。父は「これがここの習慣なんだ」と教えてくれました。私は親の出身に恥ずかしさを覚えることもなく、とてもうれしく思いましたし、今でもそう思います。

まあ、今、私の子どもたちは何というのでしょうか。多分少し違うでしょう。長い間イシュカンに住み続けたら、もちろん、「私はイシュカンの出だ」ということでしょう。でも、「メキシコで生まれた」と言うことも、「トドスサントスの人間だ」と言うこともできるのです。これまでに一度子どもたちをトドスサントスへ連れていきました。まだ親戚がいるのです。交通費は少しかかりますが、今年の祭りの時にももう一度連れていきたいと思います。そこを知って、すこしでも近づくことは、いいことだろうと思います。

マリアの娘のディナから 16才 (2002.3)

メキシコで生まれました。母は内戦がどのようなものだったか、どのようにして難民としてでていったか、話してくれました。彼女たちにとってとても大変なものでした。長男のエドガルはすでに生まれていて、とても大変だったようです。多くの子供たちがエドガルのように大変な思いをしたと、またおばあちゃんや母がどんなに大変だったかと話してくれました。

軍隊もゲリラもいる中で彼らはどうにか生き延びられる道を探し、メヒコに逃れたのです。でも多くの子どもや家畜も死んでしまいました。内戦の中で起きたこうした出来事を祖母や母が話してくれました。食べるものがなかったり、トルティーヤも作れず生のままニシュタマル(トウモロコシを煮潰したもの)を食べなければならなかったりしたこと、水もなく、川の水をそのまま飲んだこと。赤ちゃんたちが山の中で泣くと、軍やゲリラに見つからないように口の中に布きれなどを押し込んだと聞きました。生き延びるためにそうしたことを話してくれました。家畜たちは死んでしまい、家も焼かれてしまいました。みんな何が起こるかわかっていなかったので、何も持たずに逃げたといいます。でも家畜や鶏は軍が持っていってしまった。

グアテマラを知らないまま戻ってくることになってどう思った?

私自身はメキシコで生まれて育ち、落ち着いていました。みんなと戻りたいという話をしていました。親たちはグアテマラに土地も持っていたし、自分たちの土地に戻りたいと、それを放っておきたくないといっていました。だからそういうことで戻るんだと私にも話してくれました。私もそれを誇りに感じました。

グアテマラに戻るとき、また同じようなことが繰り返されるのではないかと思い、心配になりました。母は、もうそれは過ぎたことで繰り返されることはないし、もし繰り返されるようなことがあったとしても、自分たちの土地に戻らなければならない、といいました。だから帰還したのです。

でもイシュカンのベラクルスにに着くと、軍がまだフロール・トドス・サントスという村にいて、まだゲリラと戦っていました。朝や夜にも、爆弾が落とされたり、私は不安になり、怖くって泣くこともありました。母に、また同じことが起こるからメキシコに戻ろうといいました。地面が動くように感じました。ヘリコプターが飛んだり。ゲリラに爆弾を落としたり。不安だったけれど、少しずつなれてきました。和平協定も結ばれ、軍も撤退していきました。今まで何事もありません。今は落ち着いたけれど、来たばかりの頃はとてもいやでした。そのとき私は8才でした。今、ここに戻ってから8年たちます。

Todos Santosについて、母はあまり知らないけど、祖母から聞いています。今ではずいぶん変わってしまったといいます。祖母の話では、今なら道路を造るにもトラクターがあるけれど、昔は父の祖父の時代には手で作っていたといいます。またウエウエテナンゴの町から来るにも車もなく歩いてきていたといいます。

織りを覚えたのは、ここイシュカン、祖母ではなく、母から教わりました。でも母から言われたのではなく、自分が好きだから。他の女性たちがウィピルを織っているのを見て、とても美しいし、好きだったので、母に織りを覚えたいと言いました。母も同意して、教えてくれたました。始めた当初から織ることを好きになって、ずっと続けています。今はもう織れるようになりました。

10才ぐらいから始めました。織るには力もいるし、模様を考えなければいけません。他の人が織ったものを見て美しいと思って見ていたけど、それが自分でできるようになってうれしい。

もう2枚、おばあちゃんのウィピルを織りました。彼女は私にとても感謝してくれました。美しい、よくできた、といってくれまし。始めたときには彼女のためのものだと言わなかったけれど、後になって「これはおばあちゃんのために織ったの。」といったら、「ああ、そうかい、ありがとね、うまくできたね。」と言ってくれました。

自分のウィピルは一つしかありません。クリスマスの時期とか寒くなると着るけど、今のように暑いときには着ません。3年くらい前にトドスサントスに行ったときは寒かったので、ウィピルを使いました。あっちではブラウスではいられないけど、ここではとても暑いから。ウィピルを着るのは好き、ただ暑いから着ないだけ。

トドスサントスでは、みんなコルテやウィピル着て、帽子まで被っている。トドスサントスは好き。良いところ。でも寒さだけはダメ。もうここの暮らしになれたし、ここが好き、快適。

どこの人?

どこで生まれた? って聞かれたら、メキシコって言うけど、グアテマラ人。でもここで育ってきていることも誇りに思っているの。来たときは小さかったけれど、ここで育って、ここの方がしっくりくる。将来は勉強を続けたい。その後は、いろんな違う場所も知ってみたいと思う。

マム語はちゃんと話せます。母が言うには、私が小さいとき、3才の頃にはあまりマムが話せなかったけれど、5才くらいから教えられて、話せるようになったらしい。

亡くなった父親のことは母から聞いているけれど、非常に働き者で、祖父の唯一の息子だった。とても働き者で、正しい人だったといいます。祖父を助け、麻薬や悪いことに手を出さず、教会の活動にも熱心なカテキスタでした。他のことはほとんどしたがることもなかったといいます。母と結婚し、母を殴ったり、怒りだしたりすることもありませんでした。母を愛していました。エドガルが生まれると、とてもかわいがった。出産後の母の世話もしたと聞いています。

この文章は1997年から2002年にかけて、グァテマラ・シティ、イシュカンなどでの数回のインタビューの内容を整理したものである。

まとめ 青西靖夫(開発と権利のための行動センター)

石川智子(グァテマラ在住)

|

|

|

| 2004 開発と権利のための行動センタ−. All rights reserved. |